滚龙沟

学习感悟(一)

2023级新闻学2班陈琦

“少年英雄传佳话,红色传承代代留。”——这是齐彦文先生写给我们的诗句

夏日炎炎,挡不住我们追忆的脚步。山路陡峭,拦不住我们对这段红色历史探寻的执着。这个夏天,我们“太行薪火”口述影像调研团跟随齐彦文老师的脚步,一起去重新唤起那些红色记忆。

调研团成员跟随齐彦文进山

踏进南滚龙沟,就像翻开了一部厚重的红色史书。这里的一草一木、一砖一瓦,都承载着可歌可泣的革命故事,都是那段革命历史的无声见证官,让我在探访中深受触动,对红色文化有了更为深刻的理解与感悟。

晋察冀日报社编辑部旧址

战火纷飞的1940,晋察冀日报社在邓拓的带领下,隐入滚龙沟,将报社的各个部分分散藏入村落之中。在日军的七次残酷围剿中,报社人员宛如坚韧的野草,将设备一次次埋进铧子尖的山石间,又在危险过后七次挖出,继续坚守着印刷阵地。“七进七出铧子尖,八匹骡子办报纸”,晋察冀日报的传奇就这样一代一代流传。编辑社驻地前的石磨盘是村民们碾谷的工具,而在那战火纷飞的年代,它更是掩埋铅字的掩护物。

烽火连天的年代,晋察冀日报作为边区的“喉舌”,不仅传递了党的声音,更凝聚了民心,鼓舞了士气。报社的同志们在没有固定办公地点、物资极度匮乏的情况下,依然坚持出版,用文字作为武器,与敌人进行着殊死搏斗。他们的坚韧与执着,让我深刻体会到了“笔杆子里面出政权”的真谛,也让我对新闻工作者的使命有了更深的理解——无论时代如何变迁,传递真相、坚守正义始终是新闻人的灵魂。

讲述晋察冀日报的故事,总是绕不开小英雄王二小。在我儿时的记忆里,《歌唱二小放牛郎》爷爷总是唱给我听,二小的事迹爷爷也总是一遍遍讲给我听。“敌人向一条山沟扫荡,山沟李掩护着后方机关,掩护着几千老乡......”,二小的故事是伴随着悲壮与崇敬的,这次实地探访,让我更加贴近了这位少年英雄的真实生活。报社工作人员边躲鬼子边办报,二小就协助报社转移,以自己的智慧和勇气,将敌人引入了八路军的埋伏圈后壮烈牺牲,“敌人把二小挑在枪尖,摔死在大石头的上面”,他的事迹是那样震撼人心。正如齐彦文先生所说:“二小牺牲的时候才13岁,和晋察冀日报社的烈士们一样,都是拿命在护着这片土地。”干部和老乡得到了安全,而二小却永远地睡在了山间。

王二小烈士墓

烈士墓群

付出鲜血代价的历史,我们永不能忘却。南滚龙沟付出的,不仅有报社15位烈士,还有78位村民。如果说报社是战火中的信使,那村民们就是守护着信使的长城。

红色文化不仅仅是历史的记忆,更是活生生的精神力量。在当今这个和平与发展的时代,我们或许不再需要像革命先辈那样抛头颅、洒热血,但那份对理想的执着追求,对困难的无畏勇气,对人民的深厚情感,却是任何时代都不可或缺的宝贵财富。

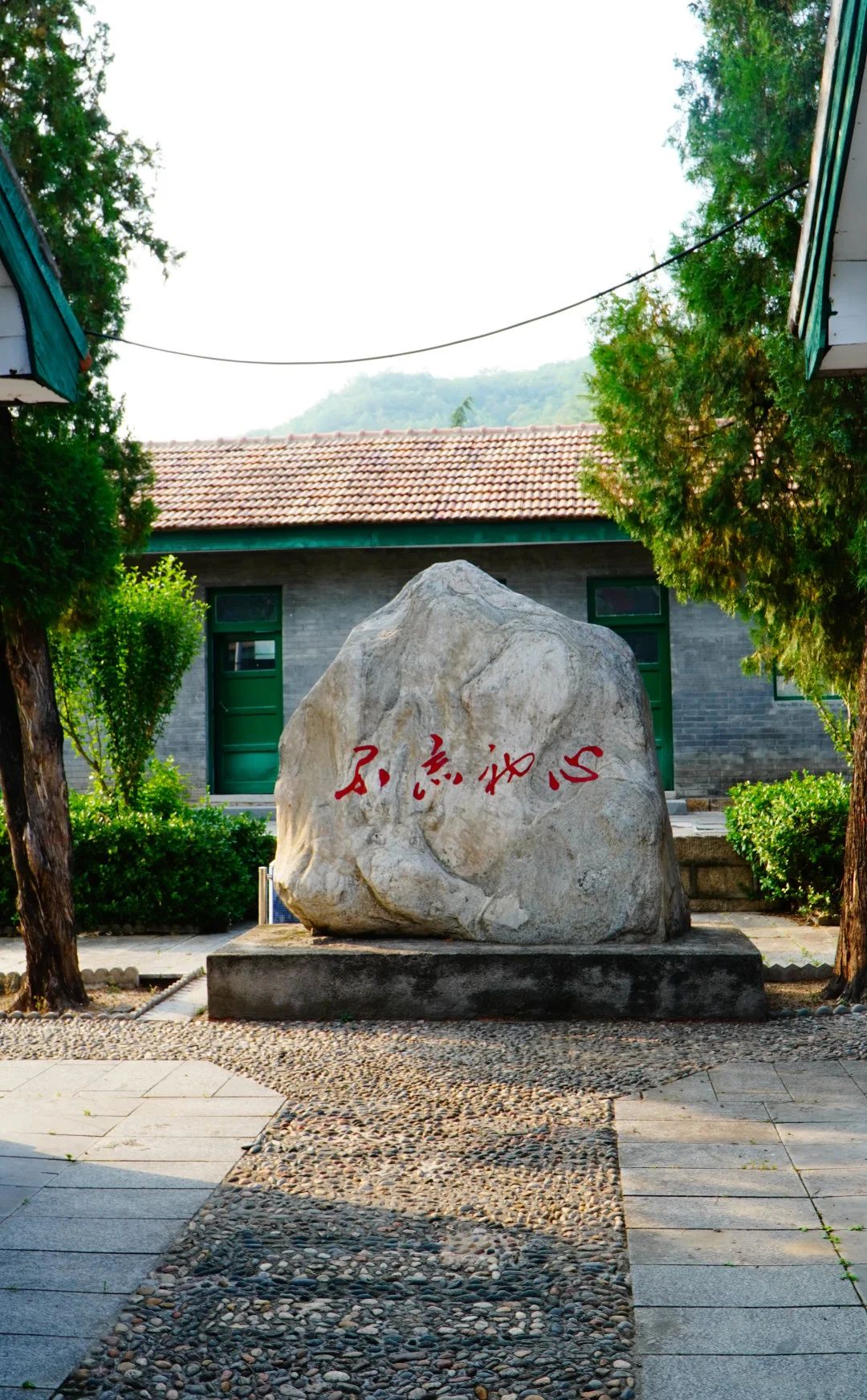

南滚龙沟村史展览馆前纪念石

当我们问齐彦文先生为什么这么执着于挖掘和讲述这些红色故事时,他说:“这些历史不是只是躺在档案里的文字,它是平山人的根,得让年轻人知道现在的生活是怎么来的。”

南滚龙沟之行,让我们更加坚定了自己的理想信念,也明白了作为新时代青年的责任与担当。我们要继承和发扬红色文化,让这份精神在新时代焕发出更加璀璨的光芒。作为未来的新闻人,这次要用镜头记录历史,让南滚龙沟的故事永传下去。更要让一个又一个红色故事,在这大地上世世代代,生声不息。

太行山脉的巍峨脊梁之上,大自然鬼斧神工精心雕琢出南滚龙沟这片山川壮景,宛如仙境般的存在;而人类,则以百年不屈不挠的奋斗史,在这片热土上铸就了不朽的精神图腾,赋予了它深邃的灵魂与磅礴的力量。那些历史的片段,如同一部经典的老电影,一幕幕在脑海中鲜活地放映:是报社成员们在艰苦条件下印刷,是乡亲们守望相助的温情脉脉,是那段峥嵘岁月里,无数平凡而又伟大的灵魂,共同编织的壮丽史诗。每一幕画面,都饱含着岁月的沉淀,每一声回响,都激荡着心灵深处的共鸣。

或许你知道有一个地方,那里能听到太阳升起的颜色,那里的风会梳理下树叶,在石磨盘上敲打出胜利的节奏,那里的破晓是战士们无声的欢呼,追着先烈们的步伐把红色文化传承下去。我想,这就是南滚龙沟,这就是我们此番前去的意义。