延安革命纪念馆

行走的马克思主义新闻观

2025暑期社会实习实践

走进延安革命纪念馆,历史的尘埃在光影中浮动。在浩如烟海的展品里,三件看似寻常的文物静默陈列,却如密钥般,为我们这些新时代的新闻学子解锁着马克思主义新闻观历久弥坚的精神密码——真相的重量、立场的基石、镜头的方向。

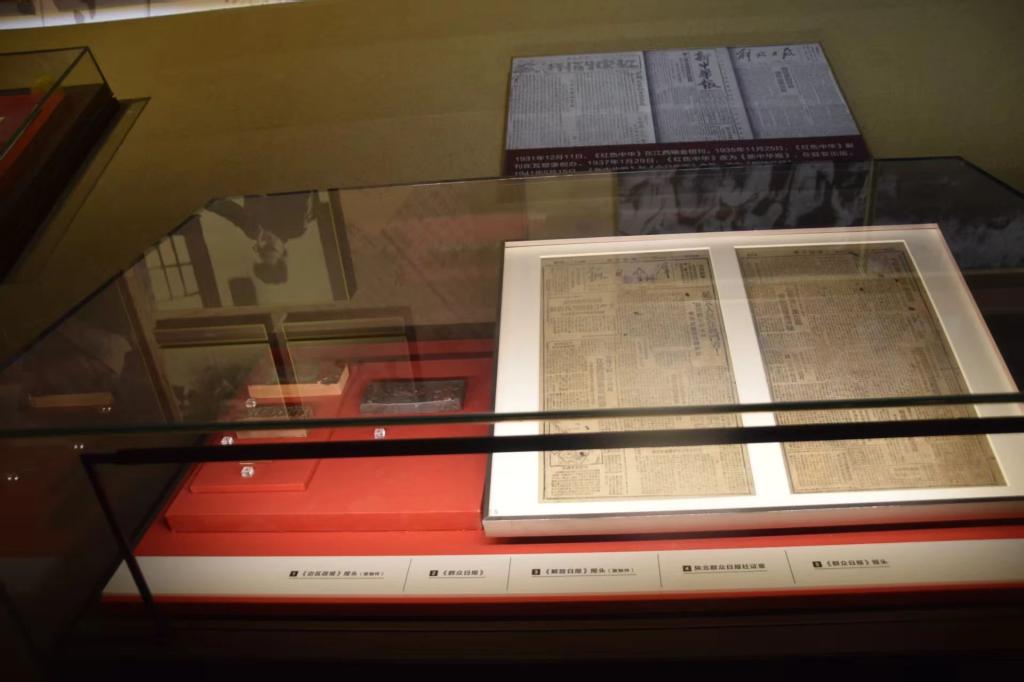

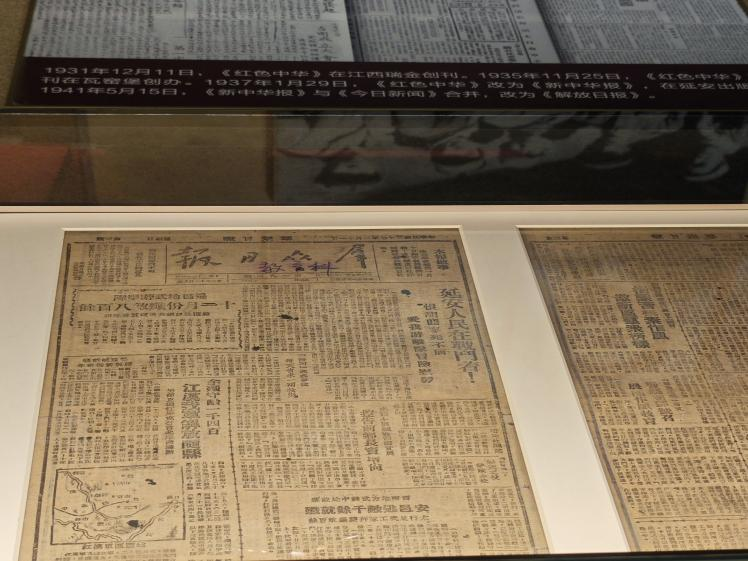

泛黄的老报纸:真相的重量

展柜中,一份泛黄的《群众日报》静静陈列,纸页薄脆泛黄,油墨深浅斑驳,但其中的文章内容仍可辨别出来。讲解员轻触展柜讲到:“这是一份1948年的《群众日报》原件,其中报道的事件真实,文字精炼准确,无不体现老一辈新闻人对真相的执着追求。”凝视着这些深浅不一的文字,仿佛能触摸到那个烽火连天年代里新闻人的执着坚守。当年,记者们揣着笔记本深入田间地头、前线战壕,记录大生产的热汗,揭露敌伪的谎言,报道战士的英勇。老报纸的每一道褶皱,都浸染着对真实的执着追求。它昭示着“真实性”是新闻的生命——唯有双脚沾泥、双眼向下,才能穿透迷雾,书写经得起历史检验的篇章。同时也警示着我们:真相,永远重于油墨,无论技术如何变迁,追求真相、报道真实,永远是新闻人不可动摇的第一信条。

《群众日报》及相关陈列

厚重的“实事求是”石刻:立场的基石

这四片陈列整齐的石刻是延安革命纪念馆的“镇馆之宝”。上面清晰地篆刻着毛泽东同志为中央党校的题词——“实事求是”。笔锋遒劲,凿痕深刻,这不仅是方法论,更是新闻人安身立命的立场根基。在信息纷杂的年代,它如定盘星般指引方向:报道须立足实际,分析须遵循真理,发声须服务人民根本利益。石刻的每一道刻痕,都铭刻着唯物辩证的思维烙印。 它宣告:立场源于对客观规律的敬畏——脱离实际、背离真理的报道,终将失去灵魂。这是颠扑不破的真理:立场,深植于大地,面对复杂的舆论场唯有“实”字当头方能穿透迷雾,立于不败之地。

斑驳的照相机:镜头的方向

一架老式相机静卧展台,机身布满划痕。它是贺龙曾使用过的,同时也代表了每一位战地记者。镜头曾对准的,不是硝烟弥漫的宏大战场,而是推车支前的佝偻背影、纺线劳作的妇女双手、油灯下学习的战士脸庞。相机的每一道伤痕,都铭记着“为了谁”的抉择。它诠释:“人民性”是新闻的准星——镜头与笔触必须永远对准历史的创造者。这斑驳的相机是无声的誓言:真正的新闻人,当为人民记录,为人民发声,甚至为人民守护。这是永不偏移的方向:镜头,永远属于人民。

照相机及其他展品

离开展馆,历史回声铿锵。泛黄的报纸、厚重的石刻、斑驳的相机——它们共同铸就马克思主义新闻观的“真”之生命、“实”之立场、“民”之方向。在媒体环境剧变的今天,这三件延安文物如三面明镜:

·老报纸映照当下:追问我们是否还保有追求真相的脚力与勇气?

·石刻拷问灵魂:警示我们是否坚守了实事求是的思维根基?

·划痕相机校准方向:提醒我们的镜头是否始终聚焦于平凡奋斗者?

答案,在延安的黄土里,在这三件静默的文物中,早已写下。它们无声宣告:新闻的力量,终归于真实、人民与实践。这,便是穿越烽火传递至今,最珍贵的“新”火。